Dans le monde en constante évolution technologique, l’intelligence artificielle (IA) est au cœur de nombreuses discussions, notamment en ce qui concerne son impact sur les métiers artistiques. En France, pays historique de la culture et des arts, cette question suscite autant d’inquiétudes que de curiosités. l’IA transforme notre rapport à l’art de la même manière que la photographie l’a fait au XIXe siècle.

La principale menace que représente l’IA c’est le vol de propriété artistiques et l’utilisation de celle-ci pour entrainer des IA génératives qui menaces les métiers de la voix et du graphisme principalement. L’arrivée de la génération d’image quant à elle est un bon point pour la création artistiques qui peuvent donner des idées aux artistes, facilité leur travail ou bien permettre de concrétiser l’imagination de l’artiste ou bien faciliter l’accès à l’art. C’est à cette dualité entre menace et opportunité que les artistes sont exposés certains l’utilise pour concevoir leur art et d’autres sont menacée par cette dernière directement.

Une transformation des pratiques artistiques

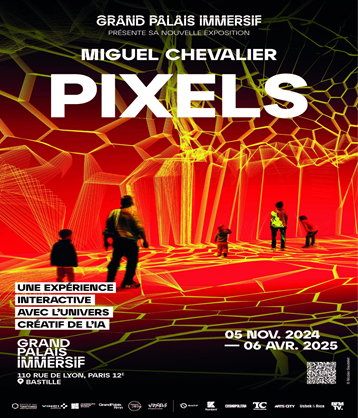

L’IA a déjà commencé à transformer le paysage artistique. Cette affiche dédiée à la première grande exposition parisienne de l’artiste Miguel Chevalier, un des premiers utilisateurs de l’IA dans le domaine artistique et globalement un pilier dans l’art numérique montre que l’IA a déjà commencé à transformer le paysage artistique avec des expositions comme celle-ci qui montre comment l’IA peut être utilisée pour créer de l’art.

Des outils tels que les algorithmes de DeepArt ou des systèmes plus complexes comme DALL-E et Midjourney permettent aux artistes de générer des œuvres en quelques clics, souvent avec des résultats surprenants tant par leur créativité que par leur esthétique. Selon Schmiten (Valentin Schmiten, Aivancity), les artistes utilisent de plus en plus les technologies numériques pour repousser les limites traditionnelles de leur discipline.

Ces innovations offrent une assistance précieuse en rendant certaines formes d’art numérique plus accessibles et en permettant aux créateurs d’explorer de nouvelles approches.

Comme dit précédemment des IA comme DALL-E permettent aux artistes de générer des œuvres. Elles permettent également aux amateurs de s’initier à création numérique que ce soit simplement en loisir ou dans un but professionnel Selon OpenAI plus de 1.5 million de personnes crée par sur DALL-E 2 plus de 2 millions d’images.

Ainsi, l’IA libère les artistes de tâches répétitives et chronophages, leur permettant de se concentrer sur des aspects plus conceptuels et créatifs. On peut imaginer un compositeur utilisant l’IA pour expérimenter de nouvelles sonorités ou un peintre digital testant diverses palettes avant de finaliser son œuvre.

Les craintes légitimes d’une automatisation excessive Cependant, face à ces transformations, une question persiste : l’IA est-elle une menace pour les métiers artistiques traditionnels ? Nombreux sont ceux qui redoutent que l’automatisation croissante ne dévalue le travail humain. Un tableau créé par une machine peut-il réellement avoir la même profondeur émotionnelle qu’une œuvre peinte à la main ? Pire encore, l’IA pourrait-elle remplacer les artistes en effaçant la singularité et la richesse émotionnelle du génie humain ?

Cette image illustre très bien ce que peut devenir l’art avec une automatisation excessive car c’est l’IA qui devient l’artiste. Ces craintes que l’IA prennent le pas sur l’humain sont d’autant plus grande qu’ils devient de plus en plus durde différencier une œuvre humaine d’une faite par IA. La question de l’impact sur la propriété intellectuelle est également centrale, comme le relève Arkadia-Communication dans « IA et droit d’auteur : Quand le vol ne s’arrête plus au numérique » [1] Car l’IA est une entité ne connaissant pas les limites du droit d’auteur. En outre, le risque de voir les artistes remplacés par l’automatisation se concrétise dans des initiatives populaires, à l’instar de la pétition « Pour un doublage créé par des humains, pour des humains » qui illustre la crainte d’une déshumanisation des métiers artistiques.[2]

Malgré ces préoccupations, l’IA offre également des opportunités fascinantes. En France, des musées et des galeries commencent à explorer ce potentiel en intégrant des œuvres générées par l’IA dans leurs collections. Des initiatives telles que celles présentées sur France Culture dans « Quand les artistes repoussent les limites de l’IA au Centre Pompidou » Radio France, montrent comment la technologie peut être mise au service de l’innovation artistique. Cette synergie ouvre la voie à de nouveaux genres artistiques et à des formes d’expression inédites. Par ailleurs, l’impact de l’IA ne se limite pas aux arts visuels ou à la musique. Des secteurs comme le jeu vidéo sont aussi impacté par l’arriver de l’IA.

Le théâtre voit également naître des approches novatrices qui redéfinissent les contours de la création artistique. Enfin, comme le souligne BEAUXARTS dans son analyse sur « L’évolution de l’art à l’ère de l’Intelligence Artificielle : quel impact sur la créativité ? » l’IA révolutionne même l’enseignement artistique en proposant des méthodes pédagogiques innovantes et personnalisées, adaptées aux besoins individuels des apprenants.

Un équilibre à trouver

Ainsi, l’intelligence artificielle n’est ni une menace absolue ni une opportunité purement bénéfique pour les métiers artistiques en France. Elle représente un outil puissant susceptible d’enrichir la créativité humaine, à condition d’être utilisée de manière réfléchie et éthique.

Artistes, techniciens et décideurs culturels doivent collaborer pour établir un cadre qui protège l’authenticité tout en encourageant l’innovation.

Des lois comme l’IA act ont déjà été votées par le Parlement européen afin de mieux contrôler l’utilisation de l’IA et mieux se protéger des dangers de l’IA, ce qui est encourageant pour le futur des métiers artistiques qui pourront peut-être avoir une régulation et un meilleur contrôle des IA artistiques poussées par les artistes comme les comédiens de doublages français qui ont lancé la pétition #Touchepasmavf que l’on a évoqué précédemment.

L’avenir de l’art, en symbiose avec l’IA, reste à écrire. C’est une danse délicate entre tradition et modernité, où chaque pas doit être mesuré pour garantir que la créativité continue de s’épanouir pour les générations futures.

COLLIN François

SOURASINH Axel

Bibliographie[1]

Europresse[2] . « Avec l’intelligence artificielle, un nouveau mouvement artistique émerge, à l’image de la photographie en 1850 ». Europresse. Disponible sur : https://www.beauxarts.com/grand-format/tout-comprendre-a-lart-a-lere-digitale/.

Schmitten, Valentin. « Art et numérique : Les artistes utilisent de plus en plus les technologies numériques ». Advancity. Disponible sur : https://www.aivancity.ai/corps-professoral/valentin-schmiten.

We Champ-Entreprise. « Impact de l’intelligence artificielle dans l’art ». Disponible sur : https://www.wechamp-entreprise.co/impact-intelligence-artificielle-art/.

Arkadia-Communication. « IA et droit d’auteur : Quand le vol ne s’arrête plus au numérique ». Disponible sur : https://www.arkadia-communication.fr/ia-et-droit-dauteur-quand-le-vol-ne-sarrete-plus-au-numerique/.

Change.org. « Pour un doublage créé par des humains, pour des humains ». Pétition. Disponible sur : https://www.change.org/p/pour-un-doublage-cr%C3%A9%C3%A9-par-des-humains-pour-des-humains-touchepasmavf-beab56eb-a759-4117-b77c-7d03bcaa35f8.

Radio France. « Quand les artistes repoussent les limites de l’IA au Centre Pompidou ». France Culture. Disponible sur : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/un-monde-connecte/quand-les-artistes-repoussent-les-limites-de-l-ia-au-centre-pompidou-4810487.

Datarockstars. « L’intelligence artificielle et les jeux vidéo. Data Rockstars. Disponible sur : https://www.datarockstars.ai/lintelligence-artificielle-et-les-jeux-video/.

Lesnews.ca. « L’IA réinvente l’art du théâtre. Les News.ca. Disponible sur : https://lesnews.ca/intelligence-artificielle/lia-reinvente-lart-du-theatre/.

BEAUXARTS. « L’évolution de l’art à l’ère de l’Intelligence Artificielle : quel impact sur la créativité ? ». Disponible sur https://www.beauxarts.com/.

Grand palais immersif. « PIXELS – Une expérience interactive avec l’univers créatif de l’IA ». Disponible sur https://grandpalais-immersif.fr/agenda/evenement/pixels-une-experience-interactive-avec-lunivers-creatif-de-lia

Beebom. « OpenAI’s DALL-E Image Generator Lets You Edit Human Faces, Again! ». disponible sur https://beebom.com/openai-dall-e-edit-human-faces-again/

evenement.com . « L’IA au cœur de la création au Grand Palais Immersif, une fusion éthique et esthétique ». disponible sur https://www.evenement.com/guides-professionnels/evenements/expo-ia-grand-palais-artificial-dreams/

science&vie. « Première mondiale : ce jeu vidéo est entièrement généré par l’intelligence artificielle ». disponible sur https://www.science-et-vie.com/cerveau-et-intelligence/intelligence-artificielle/premiere-mondiale-ce-jeu-video-est-entierement-genere-par-lintelligence-artificielle-184164.html